遺留分とは?遺産相続トラブルを回避するための遺言書作成の注意点

遺言を遺す場合は遺留分に注意!

遺言は亡くなった人が行える最後の意思表示です。。

遺言書では、財産を取得する人や配分割合について自由に記載できます。遺言書を書くことで相続人以外の人に財産を渡す(遺贈する)ことも可能です。

遺留分は相続人に保証された権利です

しかし一定の相続人には遺産を取得する権利があるため、特定の人に相続財産を渡す場合、相続財産を取得できなかった相続人から「遺留分侵害額請求」をされることも想定されます。

遺留分の請求をされると、長期にわたるトラブルには発展する可能性が高いです。トラブルを回避するためには、遺留分を考慮して遺言書を作成することがポイントになります。

本記事では、遺留分制度の概要と2019年の法改正による変更点とともに、遺留分を考慮した上で遺言書を作成する際の注意点について解説します。

相続手続き・生前対策に関する無料相談実施中!

相続に向けて生前にできる対策や、相続が発生した場合にどのような手続きが必要なのかをご案内させていただくため、当事務所では無料相談を行っています。

当事務所では、円満相続を実現するための生前対策や、身近な人が亡くなった後に必要な相続手続きに関して、数多くのご相談とご依頼を受けています。

このような豊富な相談経験を活かし、お客様に必要な手続きと最適なサポートを提案させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)

0120-546-069

遺留分とは?

遺留分とは、法定相続人に最低限保証されている相続財産を取得できる権利のことをいいます。遺留分は亡くなった方が遺言を遺していた場合にのみ関係してきます。

法定相続人は、本来それぞれ遺産を相続する権利を持ち、通常は相続人同士で話し合って誰がどの財産を取得するか決めます。

しかし、亡くなった方が遺言を遺せば、特定の方にのみ財産を相続させ、他の方には一切財産を相続させないとすることも可能です。

ただし、それでは遺産を貰えない相続人にとってあまりに不公平になるため、一定の法定相続人には遺留分として最低限の権利が保障されています。

遺留分は自動的に計算されて支払われる性質のものではなく、遺留分を侵害された(遺言によって貰える取り分が自分の遺留分を下回った)方が、自ら権利を行使する必要があります。

遺留分を請求する権利(遺留分侵害額請求権)を行使するか否かは、相続人ごとの判断で、権利行使には時効が存在します。

時効の期間は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年、もしくは相続開始の時から10年です。

なお、遺留分が認められているのは法定相続人のうち、配偶者、子(代襲相続人である孫含む)、直系尊属(父母や祖父母)のみで、兄弟姉妹や甥姪には遺留分は認められていません。

参考(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2019年の民法改正による遺留分に関する変更点

遺留分を請求する権利は、以前「遺留分減殺請求権」と呼ばれていましたが、2019年7月1日に施行された改正民法により「遺留分侵害請求権」と、呼称が変わりました。

遺留分として請求できる内容も変更になっており、以前の「遺留分減殺請求権」は、遺留分を侵害された方が遺留分請求の意思表示をすれば、各相続財産の現物について、法律上当然に遺留分相当の共有持分を取得するという制度でした。

相続財産が不動産なら共有状態になってしまうので、共有状態解消をめぐってトラブルになりやすく、問題が長期化しやすいというデメリットがありました。

このようなデメリットを回避するために、改正後の制度では現物を取得するのではなく、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる権利に変わりました。

これによって相続財産が不動産でも共有問題を生じることなく、早期に解決しやすくなりました。

法定相続人ごとの遺留分割合

遺産に占める遺留分の割合は、相続関係によって異なります。

遺留分権利者全体が遺産全体に対して有する遺留分の割合を「総体的遺留分」といい、具体的には以下の通りとなります。

・相続人が直系尊属(父母、祖父母等)のみ

→遺産全体に占める総体的遺留分は1/3

・上記以外の相続関係(兄弟姉妹のみが相続人の場合除く)

→遺産全体に占める総体的遺留分は1/2

遺留分権利者が複数いる場合は、「総体的遺留分」を各相続人で配分します。この各相続人ごとの遺留分を「個別的遺留分」と言います。

「個別的遺留分」は基本的には「総体的遺留分」に各人の法定相続分を掛け算して算出します。

ただし、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹には遺留分は無いため、配偶者のみが相続財産全体に対して1/2の遺留分を有することになります。

言葉で説明してもわかりにくいと思いますので、各相続人ごとの遺留分については下の表を参照してください。

なお、父母が二人いたり、子供が複数人いる場合は、それぞれの遺留分を頭割りします。

■相続のケースごとの遺留分割合(個別的遺留分)

| 相続人 | 配偶者の遺留分 | 子の遺留分 | 直系尊属の遺留分 | 兄弟姉妹の遺留分 | 遺留分の合計(総体的遺留分) |

|---|---|---|---|---|---|

| 配偶者のみ | 1/2 | - | - | 無 | 1/2 |

| 配偶者と子 | 1/4 | 1/4 | - | 無 | 1/2 |

| 配偶者と直系尊属 | 1/3 | - | 1/6 | 無 | 1/2 |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | - | - | 無 | 1/2 |

| 子のみ | - | 1/2 | - | 無 | 1/2 |

| 父母のみ | - | - | 1/3 | 無 | 1/3 |

| 兄弟姉妹のみ | - | - | - | 無 | 無 |

※代襲相続人である孫は「子」に含みます。

※代襲相続人の遺留分は被代襲者(先に死亡した親)の遺留分を頭割りした割合になります。

円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

具体的な遺留分の計算例

具体的なケースに基づき、遺留分の計算方法をみてみましょう。

以下は相続財産3,000万円の場合における、各相続人の遺留分の計算例になります。

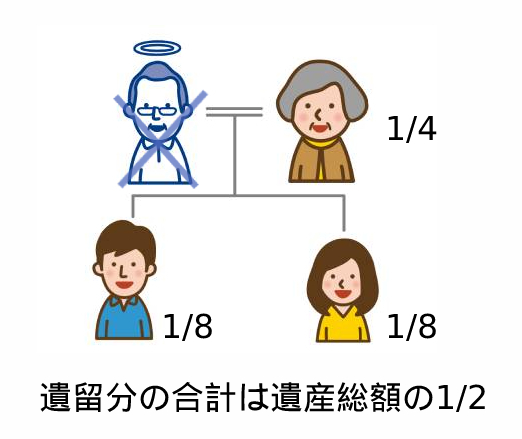

■相続人が配偶者と子2人の場合

【配偶者の遺留分】

3,000万円×1/4=750万円

【子1人当たりの遺留分】

3,000万円×1/4×1/2=375万円

相続人が配偶者と子2人の場合、全体の遺留分は遺産総額の1/2です。

個々の遺留分としては配偶者が1/4、子は1/4となり、子1人当たりの遺留分は1/8となります。

例1:相続人が配偶者と子2人の場合

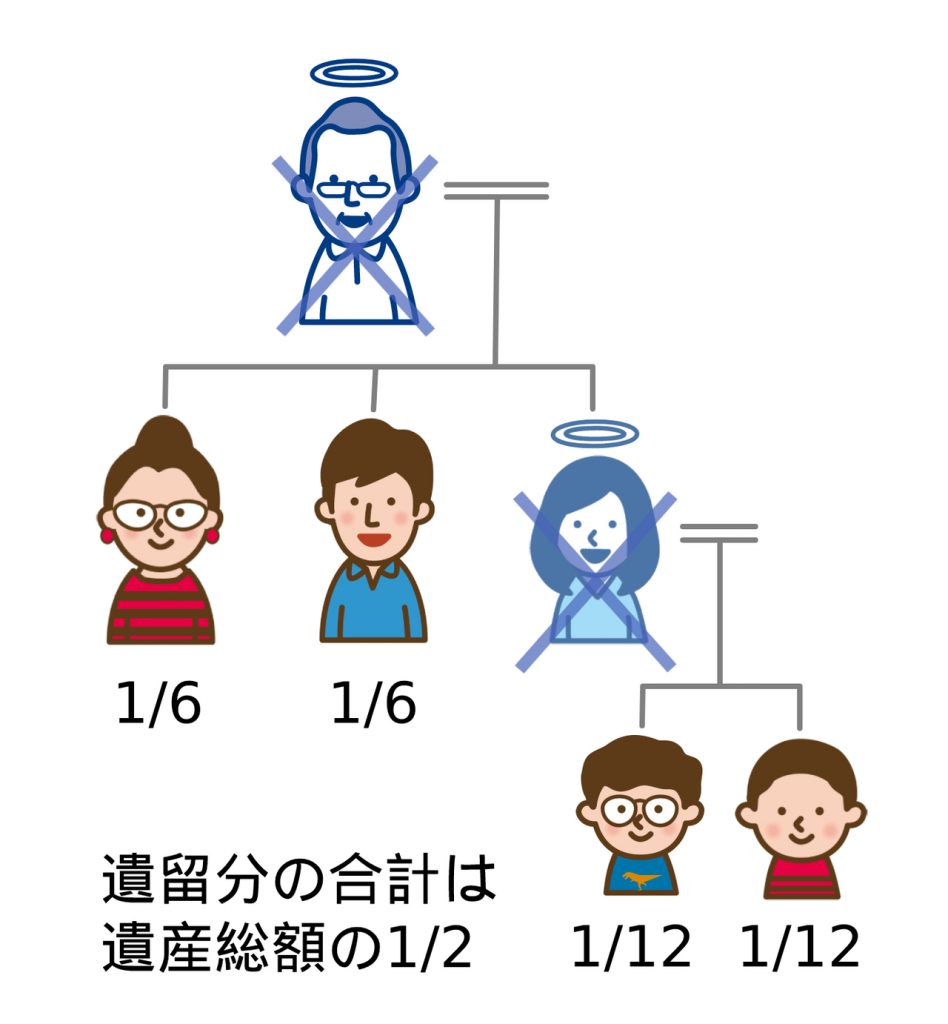

■相続人が子2人と孫(代襲相続人)2人の場合

【子1人当たりの遺留分】※死亡した子含む

3,000万円×1/2×1/3=500万円

【孫(代襲相続人)1人当たりの遺留分】

3,000万円×1/2×1/3×1/2=250万円

亡くなった方に子供が3人いて、そのうちの1人がすでに亡くなっており、その子(被相続人から見て孫)が2人いるという場合、全体の遺留分は遺産総額の1/2です。

個々の遺留分としては子供2人がそれぞれが1/6、孫2人がそれぞれ1/12となります。

例2:相続人が子2人と孫(代襲相続人)2人の場合

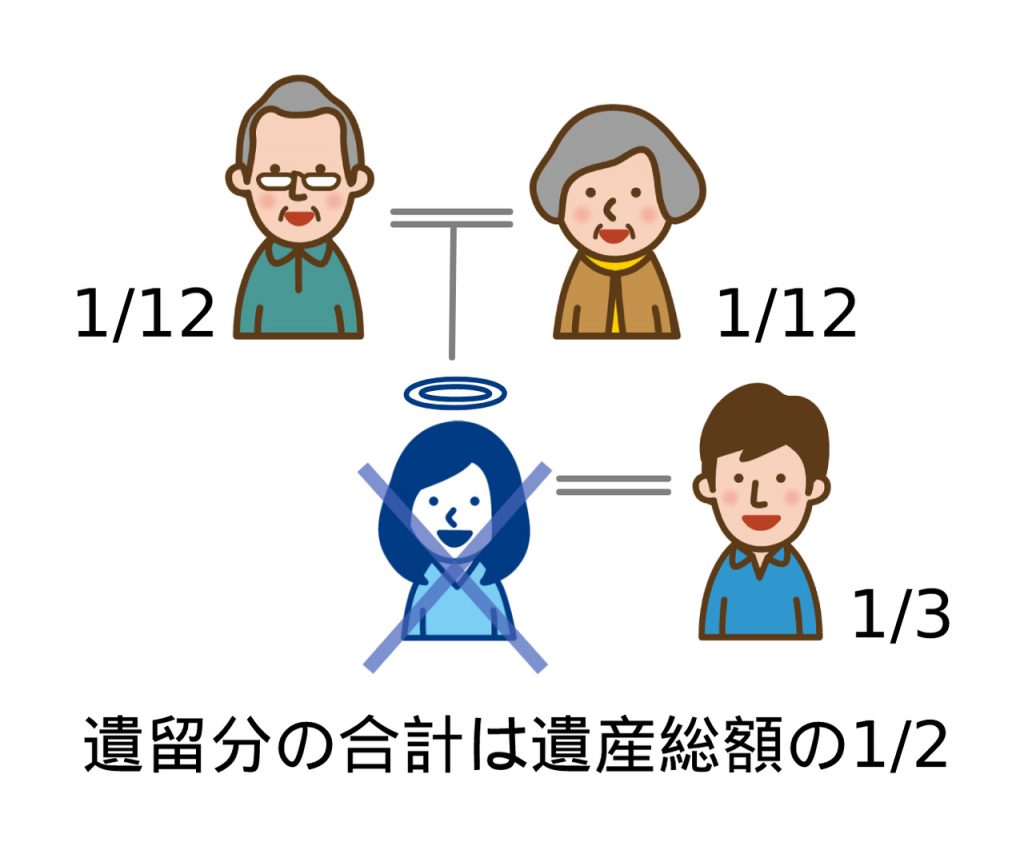

■相続人が配偶者と両親の場合

【配偶者の遺留分】

3,000万円×1/3=1,000万円

【両親1人当たりの遺留分】

3,000万円×1/6×1/2=250万円

相続人が配偶者と両親の場合、全体の遺留分は遺産総額の1/2です。

配偶者の遺留分は1/3、両親の遺留分は1/6となり、両親は1/6の権利を均等に分けるため1人当たりの遺留分は1/12です。

例3:相続人が配偶者と両親の場合

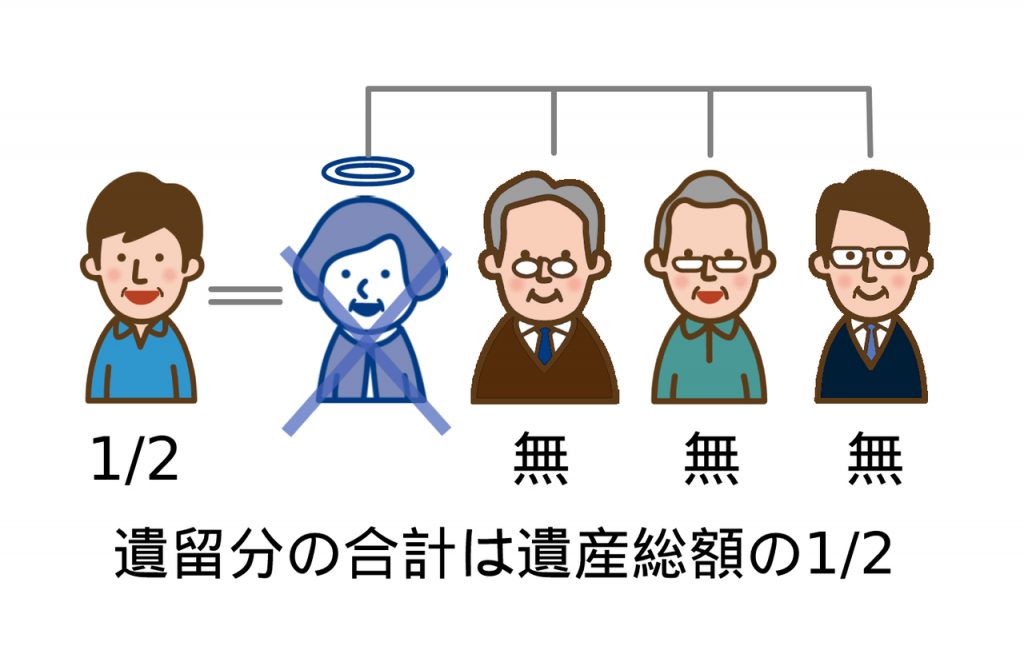

■相続人が配偶者と兄弟姉妹3人の場合

【配偶者の遺留分】

3,000万円×1/2=1,500万円

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、全体の遺留分は相続財産の1/2です。

兄弟姉妹が相続人の場合、兄弟姉妹に遺留分はありませんので、配偶者が1/2の遺留分すべてを有することになります。

例4:相続人が配偶者と兄弟姉妹3人の場合

■相続人が両親の場合

【両親1人当たりの遺留分】

3,000万円×1/3×1/2=500万円

相続人が両親の場合、全体の遺留分は相続財産の1/3です。

両親は権利を均等に分けるため、1人当たりの遺留分は1/6です。

例5:相続人が両親の場合

円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

遺留分が認められないケースとは?

遺留分は相続人に認められている権利です。

しかし相続人でも、以下の3つに該当する場合は遺留分が認められません。

【遺留分が認められないケース】

・相続人が兄弟姉妹(又は甥姪)の場合

・相続人の欠格事由に該当する場合

・相続人の廃除を受けた場合

以下、それぞれについて解説します。

被相続人の兄弟姉妹に遺留分はない

被相続人の兄弟姉妹(及び代襲相続人である甥姪)は、法定相続人に該当する場合でも遺留分はありません。

したがって兄弟姉妹に財産を渡したくない場合は、遺言書で他の人に遺贈すれば、遺産が兄弟姉妹へ渡ることはありません。

相続欠格者は相続権を失う

相続欠格とは、遺言書の偽造等、被相続人の遺産を不正に手に入れるための行動をとった場合に、その人から相続権を失わせる制度です。(民法第891条)

遺留分は法定相続人に与えられた権利なので、相続権を失うと遺留分の権利も失います。

次の事由に1つでも当てはまる人は、相続人の権利を失います。

参考(相続人の欠格事由)

第八百九十一条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

二 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

三 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

四 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

五 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

要約すると、相続財産を多く取得するために犯罪・妨害行為をした場合や、被相続人に無理矢理遺言書を作成させたり、遺言の妨害をした人が欠格事由に該当します。

被相続人の殺害は当然のこと、相続権を得るために相続順位の高い人や、法定相続分の割合を増やすために同順位の相続人を亡き者にした場合、相続権を失います。

告発(告訴)しないことが欠格事由に該当するのは、相続人が他人に殺害を依頼したケースも想定されるからです。

被相続人から相続人の廃除を受けると相続人の地位を失う

相続人の廃除とは、推定相続人が被相続人に対して虐待や重大な侮辱行為を行った場合等に、被相続人の意思によって相続人の地位を剥奪する制度です。(民法第892条)

相続人の廃除を受けて相続人の地位を失えば、遺留分の権利も失うことになります。

相続人の廃除をする際は家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。

相続人廃除の請求は生前に自ら行うほか、遺言により行うことも可能で、遺言で廃除の意思表示をした場合遺言執行者が手続きを行います。死後に家庭裁判所で相続人廃除が認められた場合、廃除の効果は被相続人の死亡時までさかのぼります。

相続欠格と相続人廃除の違いは、被相続人の意思が関係するか否かです。

相続欠格事由に該当した相続人は、被相続人の意思とは関係なく相続権を失います。一度欠格事由に該当した場合はその後相続権を回復することはなく、遺贈を受けることもできなくなります。

それに対し相続人廃除は、被相続人の意思により相続人の相続権を剥奪します。

相続させるかどうかは被相続人の意思によるので、生前に廃除をした相続人がその後態度を改めた場合は、廃除を取り消すことも可能です。(家庭裁判所への申立てが必要)また、廃除をした相続人に対して遺言で財産を遺すことも可能です。

なお、相続人から廃除できるのは遺留分のある相続人に限られます。相続人が兄弟姉妹(甥姪)の場合、単に遺言で他の方に遺贈すればいいので、廃除することはできません。

円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

遺留分の請求方法

遺留分侵害額請求の方法について、決まった手順はありませんが、一般的には以下のような流れで進むことが多いです。

1.遺留分権利者から、相手方(遺留分を侵害する遺産を貰った方など)に対して、内容証明郵便で遺留分侵害額請求を行う旨を通知する。

→口頭での意思表示でも有効ですが、確実に請求した証拠を日付入りで残すために内容証明郵便で行うのが一般的です。

2.遺留分の金額等について当事者同士で交渉する。

→ここで話し合いがまとまれば遺留分相当額を支払って終了。

3.任意交渉がまとまらなければ、家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停の申立てを行う。(いきなり調停を申し立てる場合もあります。)

→調停又は和解が成立した場合は遺留分相当額を支払って終了。

4.調停が成立しなければ、裁判所(地方裁判所又は簡易裁判所)に遺留分侵害額請求訴訟を提起する

→遺留分の侵害が認められれば、遺留分相当額の金銭の支払いを命じる判決が出ます。なお支払いを命じる判決が出ても、自動的にお金が振り込まれるわけではなく、相手方が支払いをしなければ、別途回収するための手続き(強制執行・財産の差押)が必要になります。

当事者同士の交渉でまとまるケースは少なく、裁判になった場合は、遺留分侵害額について根拠を持って主張する必要があるので、弁護士に相談の上、請求することをおすすめします。

遺留分の請求方法についてくわしくはこちらの記事をご参照下さい。

絶対に遺留分を請求させない方法はある?

遺留分は相続人に保証されている権利なので、相続人の廃除が認められた場合を除いて、強制的に請求を辞めさせることはできません。

ただし、一定の手続きを踏んで生前に遺留分に関する権利の放棄をさせることで、死後に遺留分の請求をできなくすることは可能です。

生前に遺留分に関する権利の放棄をする方法としては、以下の2つの方法があります。いずれも放棄をする方自ら家庭裁判所へ申立てを行い、許可を受ける必要があります。

1.遺留分放棄の許可申立てを行う。

2.民法の遺留分に関する特例「除外合意」の許可申立てを行う。

上記のうち2については中小企業(個人事業主含む)の事業承継に関する特例のため、一般の方が利用できるのは主に1のみです。

推定相続人が遺留分放棄の許可申立てを行い、家庭裁判所の許可を得れば、相続開始後に遺留分の請求をすることはできなくなります。ただし、申立てをすれば必ず許可されるというわけではなく、遺留分の放棄が認められるには下記の3つの要件を満たしている必要があります。

① 放棄が本人の自由意志に基づくものである

② 放棄に合理的な理由と必要性がある

③ 放棄に見合う代償が支払われている

特に③の条件を満たすためには、結局遺留分相当額の贈与を行わなければならないので、簡単に認められるというわけではありません。

なお、死後に遺留分の放棄をする場合、特に決まった手続きは必要なく、単に遺留分の請求をしない旨を相手方に伝えれば大丈夫です。

生前に遺留分を放棄してもらう方法についてくわしくはこちらの記事をご覧ください。

円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

遺言と遺留分の関係性と優先される順番

自分の財産を自分の思い通りに相続させたい場合、遺言書を作成することで実現可能です。

しかし遺言が特定の人だけに財産を遺す内容であれば、相続できなかった相続人から遺留分を請求される可能性が高いです。

相続発生後のトラブルを回避するためには、遺言の効果と遺留分との関係性を理解した上で遺言書を作成することが重要です。

遺言によって遺言者が遺産の配分割合を決めることが可能

一般的な相続では、相続人が遺産の配分割合について話し合い、遺産分割協議書を作成します。

民法で法定相続分は定めてありますが、相続人間で合意すれば、どのように財産を分けても問題ありません。

それに対し遺言では、遺言者が自分の財産を渡す人や配分割合を指定します。

遺言を遺せば法定相続人でない人に財産を遺贈することも可能です。また、国や地方公共団体、法人へ寄附することも可能です。

遺留分の権利は相続人が主張して成立する

遺留分は相続人に与えられた権利ですが、一定期間内に遺留分の請求を行わなければ時効によって権利は消滅します。

遺留分の請求は、相手方(遺留分を侵害する遺産を貰った方など)に対して権利行使の意思表示をすることで行います。

意思表示は口頭でも成立しますが、確実にいつ意思表示したかの証拠を残すために、通常は内容証明郵便等の書面で行います。

遺言より遺留分が優先される

遺留分は相続人に保証された権利なので、遺言によっても遺留分の請求を妨げることはできません。ただし、遺留分を請求するかは任意なので、遺留分を侵害する内容の遺言を遺したとしても、遺言自体が当然に無効になるわけではありません。

たとえば、遺産総額1億円、相続人が配偶者Aと子Bのケースにおいて、配偶者に2000万円、子に1000万円、残りの7000万円すべてを法定相続人ではないCへ渡す内容の遺言がある場合、AとBの遺留分は、それぞれ遺産総額の1/4である2,500万円となります。

AとBは、自分の遺留分2,500万円に足りない金額(Aが500万円、Bが1500万円)を遺留分侵害額として、Cに対して、金銭で請求することができます。

結局Cが確実に取得できるのは、遺産の50%にあたる5000万円という事になります。

遺言を作成する場合は、最終的に誰にいくら遺す・遺せるかを考える必要があります。

円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

遺言書の種類と作成の際の注意点

遺言を遺すにあたっては、「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」のいずれかの方法で遺言書を作成することになります。

各形式の特徴については下表のとおりです。

■遺言書の各形式の比較

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

|---|---|---|---|

| 作成方法 | 遺言者が自筆で作成 | 公証役場で作成 | 遺言者が作成して公証役場で認証 |

| 保管方法 | 遺言者が保管(法務局に預けることも可能) | 公証役場 | 遺言者が保管 |

| 作成(認証)時の費用 | 無料 | 有料 | 有料 |

| 保管時の手数料 | 法務局の遺言書保管制度を利用する場合は必要 | 無料 | 無料 |

| 検認の有無 | 必要(遺言書保管制度を利用した場合は不要) | 不要 | 必要 |

3種類それぞれについてくわしくは下記リンク先をご参照下さい。

また、法務局の自筆証書遺言書保管制度についてくわしくは下記の記事をご参照下さい。

法的要件と形式が整っていれば、どの方法で作成しても発揮される効果は同じですが、遺言が確実に効力を発揮し、かつトラブルの原因にならないようにするためには、作成する際に気を付けるべきポイントがあります。

自筆証書遺言は基本的には遺言者が自分で作成するので費用はかかりませんが、せっかく書いた遺言が法的要件を満たさず無効となってしまうリスクがあります。また、遺言の内容や遺言時の意思能力の有無を巡って相続人間で争いになる可能性もあります。(ただし遺言書保管制度を利用すれば最低限の法的要件を満たしているかのチェックは可能です。)

公正証書遺言は作成時に費用がかかりますが、証人立会いのもと、公証人によって作成されるため、遺言作成時の意思能力が問題になることはほとんどなく、法的に確実に不備のない遺言が出来上がります。

ただし、公証人は遺言者の個別の事情に応じてその遺言が最適であるかのアドバイスはしてくれないため、相続開始後に税金面で不利であることが判明したり、手続き面でのトラブルが生じたりする可能性は否定できません。この点は、自筆証書遺言でも同様です。

せっかく作成した遺言が無効とされたり、争いの原因となってしまっては意味がありませんし、残された方の負担を思うと税金面や手続き面での負担もなるべく少なくしてあげるべきです。

自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらで作成するにしても、法的に不備が無いかという事だけではなく、税金面や相続発生後の手続き面含めてしっかりと考えて作成することが重要です。

なお、秘密証書遺言は他の方法に比べて費用や手続きの手間の面で不利な点が多く、生前に遺言の内容を絶対に誰にも知られたくないという場合を除いて選択することは無いでしょう。

円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

遺言書作成・生前対策の際に遺留分について注意すべきポイント

遺言書に法的要件の不備がなく、遺言者の意思が反映されていたとしても、遺留分を侵害する内容であれば、相続開始後に遺留分の請求が行われる可能性があります。

遺留分の請求をされた場合、すんなりと支払いに応じるケースは少なく、多くの場合弁護士を立てての交渉となり、訴訟に発展するケースも少なくありません。

そうなってしまうと、解決のための費用はかさみ、多くの時間と手間を費やすことになります。また、相続人同士の関係も壊れてしまうことがほとんどです。

これは財産を多く貰った方にとっても嬉しい事ではないでしょう。

残された家族をこのようなトラブルに巻き込まないためにも、遺言書は遺留分を考慮して作成する必要があります。

具体的に言うと、遺留分を有する相続人に、遺留分に相当する最低限の財産を取得させる内容の遺言を遺せば、遺留分を主張されることはありません。

とは言え、遺留分の対象となる財産を間違って評価してしまうと、遺留分の計算も間違った結果になり、結局遺留分の請求が行われてしまうかもしれません。

また、遺留分請求によるトラブルを承知の上で、あえて特定の方に多く財産を遺したいという方もいるでしょう。

以下では、遺留分をめぐるトラブルを防ぐための遺言作成や生前対策のポイントについて解説します。

財産の価値を正確に把握する

遺留分の対象となるのは、原則として相続開始時点の財産です。

遺言書を作成する時点の相続財産の総額を正確に把握することで、遺留分の対象となる金額も予測できます。

特に不動産については、固定資産評価額、相続税評価額、実勢価格など評価の基準がいくつかあるため注意が必要です。

遺留分を請求する場合、不動産は相続開始時点の実勢価格で計算することが多いですが、固定資産税課税の際の基準となる固定資産税評価額は、時価相場よりも低く設定されていることがほとんどです。

正確な金額を知るためには専門家への相談が不可欠でしょう。

生前贈与に気を付ける

遺留分の対象となるのは、原則として相続開始時点の財産ですが、相続開始前に被相続人から贈与を受けた方がいる場合は、その金額も遺留分を算定するための価額に含まれます。

対象となる贈与の期間は、贈与したのが相続人の場合は相続開始前10年間、相続人以外の場合は相続開始前1年間です。ただし当事者双方が遺留分を侵害すると知った上で行った贈与については期間制限はありません。

遺言作成時点で贈与している場合は、その分も考慮する必要があります。また、今後贈与する予定がある方は遺言で残す財産も考慮して贈与すべきでしょう。

とは言え、相続開始時点で贈与から10年間が経過しているかや、どのような場合に遺留分を侵害すると知っていたと判断されるかを、自分で検討するのは難しいと思いますので、悩んだら専門家に相談することをおすすめします。

遺留分として渡すための金銭を生命保険金で遺す

遺留分侵害額請求によって発生する権利は金銭債権となるため、請求を受けた人は遺留分に相当するお金を用意しなければいけません。

相続した財産や自分の手元財産から現金を用意できなければ、相続した不動産などの資産を売却して資金を捻出することになります。

しかし不動産を売却した場合、譲渡所得税の対象となるため、売却のタイミングによっては譲渡所得税の非課税の特例等の適用を受けられず、不利益が生じる可能性があります。

このような事態を避けるためには、遺留分として渡すための金銭を生命保険金で遺すという方法があります。

生命保険金は受取人固有の財産となるため、遺産には含まれず、遺留分の対象にもならないので、特定の方により多く遺したいという希望を実現するためにも有効な手段となります。

ただし、遺産額に対して生命保険金の割合が大きすぎると、裁判になった場合に保険金も含めて遺留分の計算が行わてしまう可能性があります。

また、生命保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象になるので、保険金の額や受取人を誰にするかについては、保険会社の担当者だけではなく、相続に精通した専門家に相談の上、決めることをおすすめします。

生前に相続人へ遺言内容を説明する

遺留分の請求は相続人の権利ですが、行使するかは任意です。

相続人が遺言の存在を知らず、本来取得できると思っていた財産が相続できない場合、感情的になって遺留分侵害額請求を行うことも想定されます。

しかし事前に遺言書を作成することを伝え、遺言の内容を相続人へ説明すれば、納得して遺留分を請求しないかもしれません。

遺言の意図を付言事項として遺す

遺言書には財産の取得者や配分の指定以外にも、残された家族へのメッセージを記載することも可能です。このメッセージ部分を「付言事項」と言います。

付言事項は遺言者の想いが一番現れる部分なので、ここで遺言を遺した経緯や不公平な配分になった理由をきちんと説明した上、遺留分を請求しないで欲しい旨を遺しておけば、遺言者の想いを汲んで遺留分請求をしなくなるケースもあります。

付言事項に法的な拘束力はありませんが、少しでもトラブルの可能性を低くしたいという事であれば必ず記載しておくべきです。

【付言事項の例】

「家族が遺産を巡って争うことの無いように遺言を遺すことにした。」

「○○には生前に世話を掛けたので、多めに財産を渡すことにした。」

「〇〇には会社を引き継いでもらいたいので、関係する財産を相続させる。」

「お墓や家の行事を引き受ける見返りとして、○○に財産を渡す。」

専門家を遺言執行者に指定する

遺言の内容を実現するための手続きを行う人を遺言執行者と言います。

遺言執行者は遺言で指定することが可能で、破産者及び未成年者を除き誰でもなることができるので、相続人の代表者を執行者として指定する方も多いのですが、これがトラブルの原因になることがあります。

遺言執行者には、法律で相続人への通知義務や財産目録の開示義務が定められているので相続人全員と連絡を取る必要があります。

遺言執行者が相続人の場合、連絡した際に、遺言の内容に納得がいかない他の相続人と感情的な言い合いになることも想定されます。

特に財産を多く貰う方を遺言執行者として指定すると、執行の透明性や遺言書の有効性についてあらぬ疑い(自分に都合のいい遺言を強引に書かせたのでは…など)をかけられることも少なくありません。

最悪の場合、遺言執行を妨害されたり、遺言無効の訴訟を起こされる可能性もあります。遺留分を侵害するような内容の遺言であればなおさらです。

専門家を遺言執行者に指定しておけば、中立的立場で手続きを行うので、遺言の内容に納得できない相続人がいても、感情的になってトラブルに発展する可能性は低くなります。

また、遺留分を侵害する内容の遺言の場合、遺言執行者には特に慎重な対応が求められますが、相続手続きに精通した専門家であれば、問題なく対応可能でしょう。

相続人の負担を軽くするためにも、遺言執行者には専門家を指定しておくことをおすすめします。

遺言執行者についてくわしくはこちらの記事をご参照下さい。

円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

遺言書を作成する場合は専門家の意見を聞くことが大切

遺言書は、故人の最期の想いを伝えるツールとして、また、自分の希望どおりに財産を承継させるための手段としてとても重要です。

しかし遺言書は正しく作成しなければ思った通りの効果が発揮されない場合もあります。

また、記載内容が不十分だったり、不公平な分け方であったりすると、相続人間で揉める原因にもなります。

特に遺留分を侵害する内容の遺言は相続人間で大きなトラブルに発展する可能性が非常に高いです。財産を多く貰う方にとっても揉め事に巻き込まれるのは嬉しいことでは無いでしょう。

残された方に負担をかけたくないのであれば、一度相続にくわしい専門家に相談の上、アドバイスを受けながら遺言書を作成することをおすすめします。

円満相続を実現するための遺言書の作成、生前対策に関するご相談は当事務所で承ります。ご依頼をご検討中の方のご相談は無料です。

記事の内容や相続手続の方法、法的判断が必要な事項に関するご質問については、慎重な判断が必要なため、お問い合わせのお電話やメールではお答えできない場合がございます。専門家のサポートが必要な方は無料相談をご予約下さい。

円満相続を実現するための生前対策のご相談はこちら

各種サービスの料金案内はこちら

お電話でのお問合せはこちら(通話料無料)

0120-546-069